Биология : Курсовая работа: Класс птицы, общая характеристика класса

Курсовая работа: Класс птицы, общая характеристика класса

Класс птицы, общая характеристика класса

Птицы - высокоорганизованные позвоночные животные, тело

которых покрыто перьями, а передние конечности превращены в крылья. Способность

передвигаться в воздухе, теплокровность и другие особенности строения и

жизнедеятельности дали им возможность широко расселиться на Земле. Особенно

разнообразны виды птиц в тропических лесах. Всего насчитывается около 9000 видов.

Это высокоспециализированный и широко распространенный

класс высших позвоночных, представляющий собой прогрессивную ветвь

пресмыкающихся, приспособившихся к полету.

О

сходстве птиц с пресмыкающимися свидетельствуют общие признаки:

1) тонкая,

бедная железами кожа;

2) сильное

развитие на теле роговых образований;

3) наличие

клоаки и другие.

К

числу прогрессивных черт, отличающих их от пресмыкающихся, относятся:

а) более

высокий уровень развития центральной нервной системы, обуславливающий

приспособительное поведение птиц;

б) высокая

(41-42 градуса) и постоянная температура тела, поддерживаемая сложной системой

терморегуляции;

в) совершенные

органы размножения (гнездостроение, насиживание яиц и выкармливание птенцов).

Особенности строения

Эволюция

птиц шла по единому пути, связанному с освоением воздушной среды. Полет как

основной способ их передвижения наложил отпечаток на их внешнее и внутреннее

строение (хотя сохранили также способность передвигаться по деревьям, по

земле).

1) Тело их

расчленено на голову, шею, туловище и хвост. На небольшой голове расположены

различные органы чувств. Челюсти лишены зубов и одеты роговыми чехликами,

образующими клюв. Форма клюва разная, что связано с характером потребляемой

пищи. Шея у разных птиц разной длины и отличается большой подвижностью.

Туловище имеет округлую форму. Передние конечности превращены в крылья. Задние

- ноги - разного строения. Это связано с разнообразием мест обитания. На ногах четыре

пальца, заканчивающиеся когтями. Нижняя часть ног покрыта роговыми щитками.

Укороченный хвост снабжен веером рулевых перьев. У разных птиц он имеет разное

строение.

2) Кожа

сухая, лишена желез (за исключением копчиковой), которая служит для смазки

перьевого покрова и придания ему водонепроницаемости. Тело покрыто перьями.

Основу составляют контурные (состоят из стержня, очина, опахала) - они придают

телу птицы обтекаемую форму. На крыльях они называются маховыми, а образующие

плоскость хвоста - рулевыми. Под контурными располагаются с тонким стержнем -

пуховые перья. Они лишены бородок 2-го порядка и соответственно не образуют

сомкнутого опахала. Есть также собственно пух, который имеет укороченный

стержень с пучком отходящих от них бородок 1-го порядка. Перьевой покров

способствует сохранению постоянной температуры тела птиц.

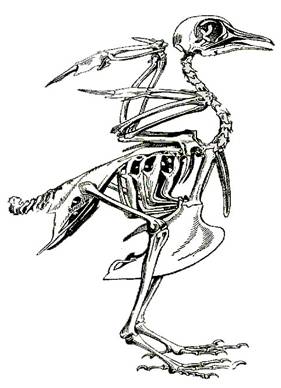

3) Скелет

птиц в связи с приспособлением к полету легкий и прочный. Легкость обусловлена

пневматичностью, а прочность - срастанием отдельных костей еще в раннем

возрасте (череп, туловищный отдел позвоночника, цевка, кости кисти и других)

Трубчатые кости полые, содержат воздух, поэтому они легкие. В скелете выделяют шесть

отделов: череп, позвоночник, пояс передних конечностей, скелет передней

конечности, пояс задних конечностей, скелет задней конечности. Череп

характеризуется большими размерами мозговой коробки и глазниц, беззубыми

челюстями. Тонкие кости черепа срастаются, не образуя швов. Для сочленения

черепа с позвоночником служит один мыщелок. Позвоночник состоит из шейного,

грудного, поясничного, крестцового и хвостового отдела. Только шейный отдел

подвижен, все остальные малоподвижны или срослись между собой (конечные

хвостовые отделы срастаются в копчиковую кость). Имеется грудная клетка,

образованная грудными позвонками, отходящими ребрами и грудиной. У летающих

птиц и пингвинов грудина несет высокий гребень - киль, к которому прикрепляется

сильные мышцы, обеспечивающие движение крыльев (или ластов). Плечевой пояс

состоит из лопатки, поракоида и ключицы - он создает опору для крыльев. Тазовый

пояс состоит из трех парных костей: подвздошной, седалищной и лобковой. Внизу

кости таза не соединены, что связано с откладыванием крупных яиц.

Скелет

птицы

4)

Мускулатура имеет важное значение в передвижение, как в воздухе, так и на суше

и воде. Большого развития достигают мышцы груди, поднимающие и опускающие

крыло. У птиц, потерявших способность к полету, хорошо развиты мышцы задних

конечностей (страусы, куры, гуси).

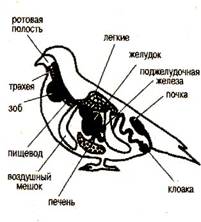

5) Строение

органов пищеварения характеризуется дальнейшим усложнением и тесно связано с

полетом птиц. У них нет зубов, их частично заменяют острые края клюва. Ротовая

полость невелика и ведет в глотку, которая переходит в пищевод. У некоторых он

образует расширение - зоб (у зерноядных). Здесь пища хранится и размягчается.

Желудок состоит из двух отделов: переднего - железистого и заднего -

мускулистого. В первом происходит химическая обработка пищи, а в мускулистом -

механическая. Кишечник короткий, на границе тонкого и толстого отделов имеются

слепые выросты. Короткая толстая кишка не накапливает каловые массы, и

испражнения выводятся из кишечника очень часто, что облегчает массу птицы.

Прямая кишка отсутствует – приспособление к облегчению тела. Процесс переваривания

пищи у птиц очень активен: у насекомоядных он не превышает 1 часа, а у

зерноядных - 4 часа. С интенсивным обменом веществ связано потребление

значительного количества корма, особенно возрастающее у мелких птиц, которым

свойственны большие потери тепла.

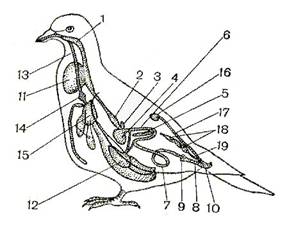

Внутренние органы

птиц:

1-пищевод;

2-железистый желудок; 3-селезенка; 4-мускульный желудок;

5- поджелудочная

железа; 6-двенадцатиперстная кишка; 7-тонкая кишка;

8-прямая кишка; 9-

слепые кишки; 10-клоака; 11- зоб; 12-печень; 13-трахея;

14-нижняя гортань;

15-легкие и воздушные мешки; 16- семенники;

17-семяпроводы;

18-почки; 19-мочеточники

6)

Дыхательная система имеет ряд особенностей, связанных с приспособлением к

полету. Начинается ноздрями, расположенными у основания надклювья. Изо рта

гортанная щель ведет в гортань, а из нее в трахею. В нижней части трахеи и

начальных участков бронхов находится голосовой аппарат - нижняя гортань.

Источником звуков служат вибрирующие при прохождении воздуха перепонки между

последними хрящевыми кольцами трахеи и полукольцами бронхов. Бронхи проникают в

легкие, разветвляются в них на мелкие трубочки - бронхиолы - и очень тонкие

воздушные капилляры, которые образуют в легких воздухоносную сеть. С ней тесно

переплетаются кровеносные сосуды, газообмен происходит через стенки капилляров.

Часть бронхиальных ответвлений не разделяется на бронхиолы, выходит за пределы

легких, образуя тонкостенные воздушные мешки, расположенные между внутренними

органами, мышцами и даже внутри полых костей. Объем воздушных мешков почти в 10

раз превышает объем легких. Парные легкие небольшие и мало растяжимы, они

прирастают к ребрам по бокам позвоночника. В спокойном состоянии и во время

движения по земле акт дыхания осуществляется за счет движения грудной клетки.

Грудная кость при вдохе опускается, отдаляясь от позвоночника, а при выдохе

поднимается, приближаясь к нему. Во время полета грудная кость неподвижна. При

поднятии крыльев происходит выдох, богатый кислородом воздух попадает из

воздушных мешков в легкие, где осуществляется газообмен. Таким образом,

насыщенный кислородом воздух проходит через легкие два раза: и при выдохе, и

при вдохе (так называемое двойное дыхание). Воздушные мешки предотвращают

перегрев организма, так как избыток тепла удаляется с воздухом.

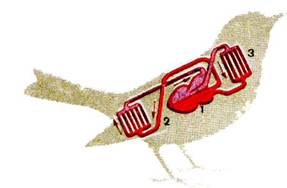

7) Кровеносная

система птиц представлена четырех камерным сердцем (два предсердия, два

желудочка) и отходящими кровеносными сосудами. В правой части сердца

концентрируется венозная кровь, а в левой - артериальная. Органы и ткани

получают чистую артериальную кровь, что способствует усиленному обмену веществ

и обеспечивает постоянную высокую температуру тела (38-42 градуса). Из левого

желудочка артериальная кровь поступает в правую дугу аорты (только у птиц). От

нее отходят артерии, питающие кислородом все части тела. Венозная кровь по

передним и задним полым венам возвращается в правое предсердие. Это движение

крови составляет большой круг кровообращения. По малому кругу кровообращения венозная

кровь по легочной артерии поступает из правого желудочка к легким. Окисленная

кровь из легких направляется по легочным венам в левое предсердие, в котором

малый круг оканчивается. Циркулирует кровь с большой скоростью, что связано с

энергичной работой сердца, высоким кровяным давлением. Пульс у воробьиных в

покое составляет 400-600 ударов, при полете - 1000.

Кровеносная

система и сердце

Круги

кровообращения

1-сердце; 2-сосуды

большого круга кровообращения; 3-сосуды малого круга кровообращения; венозная

кровь показана синим цветом, артериальная – красным, смешанная – фиолетовым

8) Органы

выделения представлены двумя крупными почками, лежащими в глубине таза. Их

масса составляет 1-2% от массы тела. По двум мочеточникам мочевая кислота

стекает в клоаку и выделяется вместе с экскрементами наружу. Мочевого пузыря

нет, что облегчает вес птицы.

9) Птицы -

теплокровные животные, у них постоянная температура тела (в среднем 42оС).

Теплокровность обусловлена повышением уровня обмена веществ путем

интенсификации пищеварения, дыхания, кровообращения, выделения и наличием

теплоизолирующих покровов. Постоянство температуры окружающей среды - важный

прогрессивный признак птиц по сравнению с предыдущими классами животных.

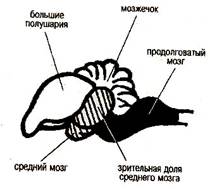

10) Нервная

система птиц по сравнению с нервной системой пресмыкающихся значительно

усложнилась. Высокое развитие центральной нервной системы обусловлено более

сложное поведение птиц. Оно проявляется в различных формах заботы о потомстве

(гнездостроение, откладка и насиживание яиц, обогревание птенцов, их

кормление), в сезонных перемещениях, в развитии звуковой сигнализации. Представлена

головным, спинным мозгом и отходящими нервами. Головной мозг заключен в

объемную мозговую коробку. Большие полушария переднего мозга крупных размеров и

образованы полосатыми телами. Средний мозг имеет развитые зрительные доли.

Мозжечок обеспечивает сохранение равновесия и точную координацию птицы во время

полета. Обонятельные доли развиты слабо. Черепно-мозговых нервов 12 пар.

Сложные формы

заботы о потомстве у птиц - это прогрессивные особенности, сложившиеся в

процессе их исторического развития.

Нервная система и

головной мозг

11) Важнейшие

органы чувств - органы зрения и слуха. Глаза у них крупные, снабжены верхним и

нижним веками и третьим веком, или мигательной перепонкой. Все птицы обладают

цветовым зрением. Острота зрения в несколько раз выше, чем у человека. Орган

слуха, как и у пресмыкающихся, представлен внутренним и средним ухом. Во

внутреннем ухе лучше развита улитка, в ней увеличено число чувствительных

клеток. Полость среднего уха большая - единственная слуховая косточка -

стремечко - более сложной формы. Барабанная перепонка находится глубже, чем

поверхность кожи, к ней ведет канал - наружный слуховой проход. Слух очень

острый. По сравнению с пресмыкающимися у птиц увеличена поверхность носовой полости

и обонятельного эпителия. У некоторых птиц (утки, кулики, питающиеся падалью

хищники) обоняние хорошо развито и используется при поиске корма. У других птиц

развито слабо. Органы вкуса представлены вкусовыми почками в слизистой оболочке

ротовой полости, на языке и у его основания. Многие птицы различают соленое,

сладкое и горькое.

12) Птицы

раздельнополы, оплодотворение у них внутренние. У самки функционирует только

левый яичник и левый яйцевод, правый яичник и правый яйцевод редуцированы. Это

связано с крупными размерами яиц: при наличии двух яичников их большая масса и

жесткая скорлупа затруднили бы полет и продвижение яиц по яйцеводу. У самцов

семенники парные, их протоки открываются в клоаку. Яйцеклетки птиц имеют

крупные размеры из-за содержания в них большого количества питательных веществ.

Собственно яйцо (или яйцеклетку) птиц называют желтком. На его поверхности

находится зародышевый диск, из которого развивается зародыш. Основная масса

желтка служит запасом питательных веществ и воды. Проходя по яйцеводу, яйцо

окружается сначала слоем белка, предохраняющего его от механических повреждений

и служащего источником воды для развития зародыша, затем одевается

подскорлуповой оболочкой и, наконец, прочной известковой скорлупой. Скорлупа

пронизана мельчайшими порами, обеспечивающими газообмен зародыша с внешней

средой. Надскорлуповая оболочка предохраняет яйцо от проникновения бактерий.

Когда яйцеклетка поступает в яйцевод, развитие зародыша в нем только

начинается. Для продолжения развития вне организма необходимо, чтобы яйцо

обогревалось. У птиц выработался инстинкт насиживания, во время которого в яйце

осуществляется эмбриональное развитие. На самых ранних стадиях развития

зародыша птиц имеет большое сходство с зародышами своих предков - закладывается

хорда, жаберные щели и жаберные артерии, появляется длинный хвост -

свидетельство того, что далекие предки птиц были водными животными.

Палеонтологические находки свидетельствуют, что непосредственными предками птиц

были пресмыкающиеся.

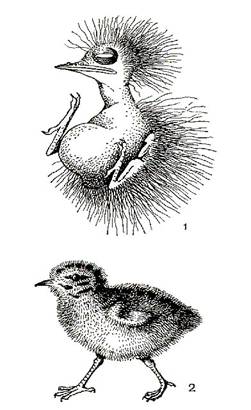

13) По

степени физиологической зрелости птенцов в момент вылупления всех птиц делят на

две группы - выводковых и птенцовых. У выводковых, птенцы сразу после

вылупления покрыты пухом, зрячие, могут передвигаться и находить корм. Взрослые

птицы защищают свой выводок, периодически греют птенцов (особенно в впервые дни

жизни), помогают в поисках корма. Сюда относятся все курообразные (тетерева,

рябчики, куропатки, фазаны и другие), гусеобразные (гуси, утки, лебеди, гаги),

журавли, дрофы, страусы. У птенцовых птиц птенцы вначале слепые, глухие, голые

или слабо опушенные, не могут передвигаться, в гнезде остаются долго (у воробьиных

- 10-12 дней, у некоторых- до двух месяцев). В это время родители их обогревают

и выкармливают. Сюда относится голуби, попугаи, воробьиные, дятлообразные и

многие другие. Птенцы покидают гнездо оперенными, почти достигнув размеров

взрослых птиц, но с неуверенным полетом – одна-две недели после вылета

родители продолжают кормить и обучать поиску корма. Благодаря разнообразным

формам заботы о потомстве плодовитость птиц гораздо ниже, чем у пресмыкающихся,

рыб, земноводных.

Птенцы

1-птенцовой

птицы (полевого конька);

2-выводковой птицы (серой куропатки)

Сезонные явления в жизни птиц, гнездование,

кочевки и перелеты

Приспособленность

птиц к сезонным явлениям

Жизнь птиц

осуществляются ритмически и связаны с изменением их обмена веществ, поведения,

популяционной организации. Продолжительность жизни птиц различна. В неволе они

живут дольше, чем в природе. Биологический ритм обусловлен сезонным изменением

условий существования и характером наследственных приспособлений птиц к среде.

Изменение светового режима служит сигналом, влияющим на гормональную систему,

которая и определяет годовой режим состояния организм птиц. В тропиках - таким сигналом

является влажность - чередование сухого и влажного периодов. Дополнительными

сигналами могут быть количество и виды кормов. Таким образом, годовой жизненный

ритм складывается из ряда биологических периодов, в каждом из которых

преобладает то или иное биологическое явление: спаривание, откладка яиц,

линька, миграция и так далее.

Основные периоды

годового цикла:

1) Подготовка

к размножению (увеличение половых желез, миграция птиц к местам гнездовий,

образование пар). После молчаливых зимних месяцев ранней весной в птичьем мире

наступает оживление. В ясные дни все чаще слышатся трели больших синиц и

поползней, зимовавших в наших лесах, раздается барабанная дробь дятлов. Снег

постепенно тает, пробиваются побеги трав. Вылетают и выползают первые насекомые.

Возвращаются на родину птицы, зимовавшие в более теплых краях. Они гнездятся

обычно на том же участке леса или луга, где выводили птенцов в предыдущие годы.

На этом участке весной самец начинает петь. Пением он зазывает самку и

оповещает самцов своего вида о том, что место занято. Иногда он дерется с

соперниками, не позволяя им устраиваться на занятой территории. Здесь же самец

и самка кормятся, позднее строят гнездо. Многие птицы соединяются в пары лишь

на один сезон. Так ведут себя гуси, большинство мелких видов воробьиных. У уток

и фазанов самец и самка держатся вместе только до периода насиживания яиц.

Хищники, а также аисты, цапли и некоторые другие птицы живут парами многие

годы, а глухари и тетерева не образуют постоянных пар.

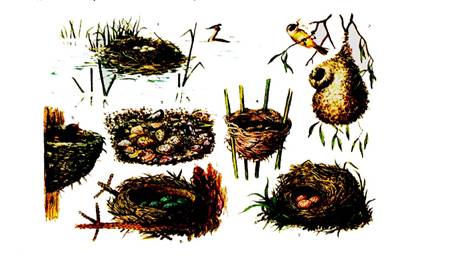

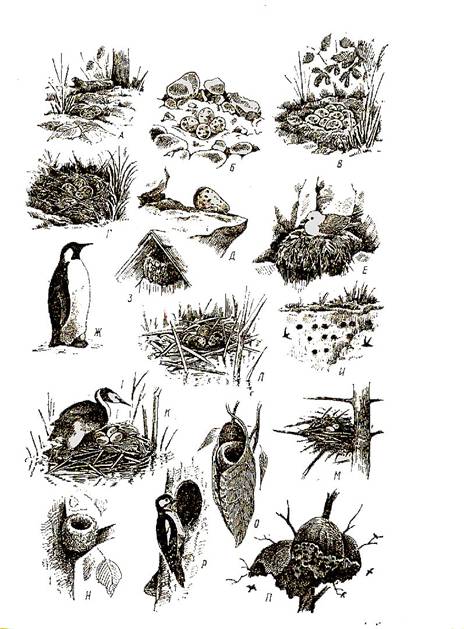

2)

Размножение и вывод молоди (освоение гнездовых участков, созревание яйцеклетки,

постройка гнезд, откладка яиц, их насиживание, выкармливание молоди).

Большинство птиц откладывают яйца в гнездо, которое чаще строит самка, иногда

самец, а нередко они работают вместе: самец подносит материал, а самка его

укладывает и скрепляет. Простые чашеобразные гнезда строят крупные хищные

птицы, грачи, голуби. Главный их материал - прутья и сучья. У зябликов и щеглов

гнезда полушаровидные. Одетые снаружи мхом и лишайником. Они незаметны с земли,

так как сливаются с рисунком коры и лишайников на ветвях дерева. Шаровидную

постройку из мха, стеблей и веточек, скрепленных волосом, изготовляет крошечный

крапивник. Многие лесные птицы - дятлы, поползни, синицы, мухоловки -

откладывают яйца на дно дупла или в выстроенное здесь гнездо. Береговые

ласточки гнездятся в норках береговых обрывов, расположенных обычно над самым

водоемом или вблизи него. Самец и самка роют норку когтями пальцев. В глубине

норы. На расстоянии около метра от входа, они делают расширение - гнездовую

камеру. Гнездо свивают из стеблей трав с выстилкой из перьев. Городские

ласточки прилепляют свои постройки, сделанные из комочков влажной глинистой

почвы, к стене дома под карнизом, скрепляя материал слюной. Таким образом, гнездо

имеет готовую крышу и маленький вход под нею. Многие птицы (например, утки,

журавли, куриные) устраивают гнезда прямо на земле. Некоторые птицы, например

гагарки и кайры, откладывают одно яйцо без всякой подстилки прямо на голую

скалу над морем. Хорошо известная всем кукушка своего гнезда не строит. Самка

откладывает 10-12 яиц по одному в разные гнезда других птиц, которые их

насиживают. Вылупившийся кукушонок выбрасывает остальных птенцов из гнезда, а

осиротевшие родители выкармливают чужака. Оперившийся птенец кукушки большей

частью бывает гораздо крупнее, чем его взрослые воспитатели. Число яиц в кладке

различно. У крупных хищных птиц (у орлов), у императорских пингвинов и

некоторых других птиц насиживается всего одно яйцо. У синиц в кладке может быть

до 15, у куропаток - до 20 яиц. Насиживанием бывают, заняты часто оба родителя,

сменяющие друг друга на гнезде; у куриных и уток насиживает одна самка. У

мелких птиц насиживание продолжается около 14 суток, у крупных птиц больше.

Так, курица насиживает 21 сутки, а лебеди и крупные хищные птицы - около 1,5

месяцев. Обычно насиживающие птицы время от времени переворачивают яйца в

гнезде. Этим достигается их более равномерное прогревание, что способствует

быстрому развитию зародыша. Некоторые птицы совсем не насиживают яйца.

Например, сорные куры Австралии и островов Малайского архипелага закапывают

свою кладку в землю, где зародыш в яйце развивается под влиянием тепла

окружающей почвы. В период гнездования - один из ответственных периодов в жизни

птиц - их нельзя тревожить. Испуганные птицы могут покинуть гнездо, и тогда

птенцы погибнут. Первый и второй периоды обусловлены врожденными инстинктами.

Они проявляются под влиянием закономерностей сложного комплекса условий жизни

птиц. «Сигнальный» характер имеет поведение самца, гнездовой ландшафт, само

гнездо, тепло и другие явления. В период размножения птицы ведут наиболее

оседлый образ жизни и тесно связаны с местами гнездовий. Уход за птенцами, в

особенности за теми, которые долгое время не покидают гнезда, довольно сложен.

Родители не только обогревает и кормят их, прилетая с пищей до 400 раз в

течение дня, но еще спасают от перегрева солнечными лучами: если кругом нет

естественной тени, птица в жаркое время дня часто стоит над птенцами с

приоткрытыми крыльями. Родители регулярно уносят в клюве подальше от гнезда

помет птенцов. Поддерживают чистоту. При появлении врага взрослые птицы

ревностно защищают свое потомство. Если вблизи выводка проходит или пролетает

хищник, то родители поднимают тревожные крики, к ним присоединяются соседние

гнездящиеся пары разных видов и все вместе бросаются на пришельца так, что он

вынужден отступать. Иногда птица-мать старается отвлечь внимание человека или

собаки от своего гнезда, представляясь раненой. Когда враг пытается схватить

ее, она отлетает все дальше, дальше и исчезает. Все действия птиц, связанные с

заботой о потомстве, инстинктивны, точно так же как и действия пчел,

жуков-могильщиков, рыб колюшек и других животных. Убирая помет из гнезда,

взрослые птицы, конечно, не знают, что это необходимо для правильного развития

оперения птенцов и сохранения их здоровья. Никакая птица не учит своих птенцов

притворяться ранеными.

|

1. Плавающее гнездо чомги;

2. Гнездо синицы – ремеза;

3. Гнездо зуйка – неглубокая ямка;

4. Гнездо камышовки – опирается на стебли тростника;

5. Гнездо деревенской ласточки;

6. Гнездо певчего дрозда;

7. Гнездо печонки

|

|

Птичьи гнезда

3) После гнездовая

линька наступает после размножения. У тетеревов, рябчиков, уток, гусей,

лебедей, а также у домашних птиц птенцы появляются на свет одетые пухом. С

открытыми глазами и могут через несколько часов или на следующий день после

вылупления выйти из гнезда и даже бегать за матерью. Таких птиц называют

выводковыми. Несмотря на самостоятельность, эти птенцы первые дни жизни все же

нуждаются в обогреве и часто прячутся под крылья матери, так как у них не сразу

температура тела становится постоянной. У хищных птиц, ворон, грачей, голубей,

дятлов, попугаев, воробьев, синиц и многих других птенцы вылупляются

беспомощными, со сросшимися веками глаз и закрытыми ушными отверстиями. Тело их

голое или одето отдельными пучками тонкого редкого пуха. Они не могут держаться

на ногах и долго не покидают гнезда. Такие птицы гнездовые. Родители

выкармливают их продолжительное время, даже после того, как они, выскочив из

гнезда, начнут перепархивать с дерева на дерево. Когда молодежь станет летной,

кормление прекращается. Большинство птиц образуют стаи в укромных местах, многие

теряют способность к полету (гусеобразные).

Гнезда птиц

|

А – кладка на земле без гнезда у козодоя и Б – кулика

зуйка;

В – гнездо на земле рябчика и Г – обыкновенной чайки;

Д – яйцо кайры на голой скале;

Е – гнездо моевки на скалистом уступе;

Ж – императорский пингвин с яйцом на лапах;

З – слепленное из грязи гнездо деревенской ласточки;

И – вырытая береговыми ласточками гнездовая нора;

Гнезда на воде:

К – большой поганки и Л – черной крачки;

Гнезда на деревьях: М – горлицы; Н – зяблика; О – славки-

портнихи; П – совместное гнездо африканских воробьев; Р – большой степной

дятел у выдолбленного гнездового дупла

|

|

4) Подготовка

к зиме. Птицы мигрируют в поисках корма, интенсивно питаются, в связи, с чем

усиливается процессы обмена, идет накопление жира. Некоторые заготавливают

семена, плоды, насекомых и их личинок (воробьиные), трупы мышевидных грызунов

(совы).

5) Зимовка. В

этот период сильно укорачиваются световой день, снижается температура,

образуется снежный покров, лед на водоемах. Птицы перемещаются в поисках корма,

совершают сложные перелеты. Оседлые (галки, воробьи, голуби, белые куропатки,

тетерева, рябчики, глухари) мигрируют в пределах того же района, где они

обитали в теплое время. Некоторые (снегири, свиристели, грачи, щуры) собираются

в стаи и кочуют, но не имеют постоянных мест зимовок. Другие мигрируют на

большие расстояния от мест гнездований. Их называют перелетными птицами. Одни

покидают свои гнездованья в конце лета (соловьи, стрижи), другие - поздней

осенью (утки, лебеди, гуси). Важную роль в ориентировке птиц при перелете

играют органы зрения и зрительные восприятия, ландшафт, солнце, звездное небо и

другое. Миграционный инстинкт - одна из форм приспособления птиц к меняющимся

условиям среды. Он проявляется при комплексном воздействии среды уменьшения

количества кормов, наступлении листопада, образовании снежного покрова,

уменьшении продолжительности дня. Перелеты начались еще в доледниковое время,

но решающую роль сыграло последнее оледенение: после таяния ледника птицы

продвинулись на север и освоили экологически новые условия. Пути

послеледникового расселения вида часто совпадают с путями пролета.

Приспособленность птиц к различным средам обитания

Экология птиц

В классе птиц

выделяют 28 отрядов. Основные из них: пингвины, страусы, киви, гагры, поганки,

трубконосые, веслоногие, голенастые, гусеобразные, хищные птицы, куринные,

журавлеобразные, кулики, голубеобразные, попугаи, совы, длиннокрылые (стрижи),

дятлообразные, воробьиные. Больше половины – около 5 тыс. видов – приходится на

долю воробьиных птиц.

Птицы

приспособлены к различным средам обитания, чем обусловлено возникновение среди

них экологических групп. Каждая группа привязана к своим местам обитания,

использует свойственные им корма и имеет определенные приспособления к их

добыванию.

Различают

следующие экологические группы:

1) Птицы

парков и садов обитают возле жилья человека, уничтожая вредных насекомых. Это

многочисленные представители отряда воробьиных: синицы, воробьи, ласточки, мухоловки,

скворцы и другие. Большинство воробьиных - насекомоядные птицы, но даже те, кто

употребляет в пищу семена, выкармливают потомство насекомыми. Обычно это птицы

мелких и средних размеров. Большая синица - красивая, подвижная птица величиной

с воробья. Ее легко отличить по зеленоватой окраске спины, желтой грудке с

черной полосой и по черной шапочке на голове. Это она, одна из первых, в конце

февраля - начале марта поет короткую звонкую песню, как бы извещая всех о

скором приходе весны и тепла. Большая синица весьма плодовита. Она рано

гнездится и откладывает до 12 яиц. Через две недели выводятся птенцы, а еще

через три недели выводок покидает гнездо. Вскоре взрослые птицы приступают ко

второй кладке, иногда в том же гнезде. Большие синицы встречаются в смешанных

лесах, много их в парках, садах, около жилищ человека. Осенью и зимой они

собираются в небольшие стайки. Перепархивая с ветки на ветку, синицы

внимательно осматривают щели в коре в поисках затаившихся насекомых. Городская,

деревенская и береговая ласточки проводят большую часть дня в полете, ловя

насекомых (мелких мух, комаров, мошек) в воздухе. Они преследуют свою добычу

как над самой землей, так и высоко в воздухе. Полет ласточек быстрый, легкий и

ловкий благодаря длинным острым крыльям. Целый день ласточки неутомимо охотятся

в воздухе. Они даже могут пить на лету, пролетая низко над водой и черпая ее

своим раскрытым клювом. Ловле добычи способствует очень широкий разрез рта и

маленький уплощенный клювик. Ноги у ласточек короткие, ходят они неуклюже и

редко садятся на землю.

2) Птицы

лугов и полей гнездятся и кормятся на земле. Они объединяют представителей

многих отрядов: жаворонков, трясогузок (отряды воробьиные), чибисов (отряд

кулики), журавлей (отряд журавлеобразные), куропаток и перепелов (отряд

куриные), коростелей (отряд пастушковые). Ранней весной над полем или степью

высоко в небе слышны серебристые звонкие трели полевого жаворонка. Жаворонки

прилетают, как только появятся проталины на полях. Эти птицы обычны на лугах, в

степях, охотно селятся на возделанных землях. Здесь они находят обильную пищу и

укрытие для гнезда, которое строят прямо на земле. Жаворонок хорошо заметен,

когда он трепещет в воздухе под свою переливчатую песню. Не так просто

обнаружить его на земле. Скромное, серовато-бурое, с темными пестринками

оперение делает жаворонка малозаметным среди трав и полевых растений. Кормится

жаворонок только на земле, в воздухе он добычу не ловит. Жаворонок проворно

бегает среди растений, высматривая добычу, схватывает ее с земли и с травинок.

Насекомые - основная пища птенцов и взрослых птиц.

3) Птицы

болот и побережий добывают корм с поверхности земли, со дна или влажного

грунта, в связи, с чем у некоторых из них голенастые ноги и тонкие без

перепонок пальцы (цапли и аисты - отряд аистообразные), у других имеются

перепонки на ногах (лебеди, гуси, казарки, утки, чирки, нырки - отряд

гусеобразные). На болотах и побережьях из отряда кулики встречаются кроншнеп, турухтан,

ржанки, бекасы, из отряда веслоногие - пеликаны, бакланы. Большинство

представителей этой группы имеют промысловое значение. Жизнь многих птиц тесно

связана с водоемами, в которых они добывают корм. Водоплавающие птицы, как

показывает само название, способны плавать, а многие из них еще и ныряют. В

связи с приспособлением к плаванию и нырянию у водоплавающих птиц есть

перепонки между пальцами ног, а сами ноги отставлены далеко назад. По земле

большинство водоплавающих птиц передвигаются медленно и неуклюже. Оперение

водоплавающих птиц предохраняется от намокания главным образом строением

перьевого покрова. Плотное переплетение перьевых и пуховых бородок образует

густой слой с водоотталкивающей наружной поверхностью. Кроме того,

водонепроницаемости способствуют бесчисленные пузырьки воздуха, заключенные в

тончайших полостях слоев оперения. Смазывание перьев выделениями копчиковой

железы тоже имеет значение для защиты от воды: оно сохраняет естественную

структуру, форму и эластичность перьев, образующих водонепроницаемый слой. К

водоплавающим относятся многие птицы разных отрядов. Отряд пингвины. Обитают на

побережьях материков и островов южного полушария. Императорский пингвин

встречается только в Антарктиде. Пингвины выходят на берег в период размножения,

а в остальное время держатся в открытом море. Эти птицы прекрасно плавают и

ныряют в поисках рыбы, моллюсков и мелких ракообразных, но совсем не летают.

Крылья пингвинов маленькие и имеют форму узких плоских ластов. Мышцы крыльев, а

вместе с ними и вся грудная кость, к которой они прикрепляются, развиты не

хуже, чем у хороших летунов. Короткие ноги с перепонкой между пальцами при

плавании вытягиваются назад и служат рулем. По льду и снегу пингвины ходят,

держа корпус вертикально и опираясь на ноги и хвост. Для размножения

императорские пингвины выходят на лед. Гнезда они не строят, а держат свое

единственное яйцо на перепонках лап, пряча его под большую складку кожи на

животе, и насиживают стоя. В колониях пингвинов царит шум и крик. Появившиеся

на свет птенцы одеты густым пухом и очень жирны, но беспомощны и развиваются

медленно. Родители кормят их, отрыгивая пищу в рот птенцам, либо птенцы сами

засовывают клюв в глотку родителям и вытаскивают добычу. В бурю или метель

подросшие пуховики собираются вместе плотной толпой и, чтобы было теплее, стоят,

прижавшись, друг к другу. Отряд аистообразные. Белый аист - крупная птица с

большими черными крыльями и длинными, красного цвета ногами. Обитают аисты

среди открытых пространств с редко расположенными группами деревьев, в местах,

где имеются низменные обширные луга, болота, водоемы. Благодаря длинным ногам

аист может заходить далеко в воду. С помощью длинных пальцев с небольшой

перепонкой между их основаниями аист уверенно шагает по топким местам. Аисты -

перелетные птицы и зимуют далеко от мест гнездования - в Центральной и Южной

Африке, в некоторых районах Южной Азии.

4) Птицы

пустынь и степей - обитатели обширных открытых пространств с разреженной

растительностью. Здесь трудно найти укрытие, и потому многие птицы, живущие в

степях и пустынях, имеют длинные ноги и шею. Это позволяет им далеко

осматривать местность и заблаговременно видеть приближение хищников. Свой корм

птицы степей и пустынь находят на земле, среди растительности. Им приходится

много ходить в поисках пищи, и потому ноги этих птиц обычно хорошо развиты.

Некоторые виды спасаются не улетая, а убегая от опасности.

В этих экологических условиях выделяют 2 группы:

а) бегущие

птицы: страусовые, дрофа, стрепет. Живут они стаями: перемещаются с помощью ног

(страусы не летают вообще). Гнездятся и кормятся на земле и имеют промысловые

значение;

б) быстролетающие

птицы - саджа, отряд рябки. К ним же относятся обитающий в степях орел (отряд

дневные хищники), уничтожающий мышевидных грызунов. Вследствие перепромысла и

распашки земель численность их сильно сократилась. Дрофа, стрепет, белый

журавль, журавль-красавка занесены в Красную книгу России. Отряд журавли. В

апреле высоко в небе под громкое курлыканье летят. Выстроившись в треугольники,

журавли. Они возвращаются из Африки и Южной Азии к местам гнездований.

Большинство журавлей обитает на заболоченных участках, но журавль-красавка

гнездится в степной зоне. Сразу после прилета начинаются брачные игры журавлей.

Они собираются в большой круг, в центре которого под громкие трубные звуки

«пляшет» несколько пар. Через некоторое время «танцоры» встают в круг

«зрителей», уступая место другим птицам. Красавки гнездятся прямо на земле: в

степи или на пашне. Гнездо - неглубокая ямка с набросанными стеблями травы. В

кладке два яйца. Питаются красавки преимущественно растительной пищей, в

меньшей степени насекомыми. Красавки стали теперь редкими и нуждаются в охране.

Отряд страусы. Из обитателей степей и пустынь самыми замечательными надо

считать страусов. Это очень крупные нелетающие птицы с тяжелым туловищем на

длинных сильных ногах. У африканского страуса на ногах всего по два пальца с

большими когтями. Африканские страусы держатся группами, иногда в стадах

крупных млекопитающих. Высокий рост, острое зрение и осторожность позволяют

страусу первым замечать опасность и вспугивать все стадо. От врагов (хищника

или охотника) он спасается бегством. Шаг страуса во время бега достигает 4 м, а

скорость до 70 км в час. При близком столкновении с врагом страус защищается ногами,

причиняя серьезные ранения. Отряд дрофы. Дрофа - одна из самых крупных и редких

птиц. Масса ее достигает 16 кг. Дрофы селятся в степях. Благодаря хорошему

зрению они уже издали замечают опасность и улетают либо убегают на своих мощных

ногах. Иногда дрофа затаивается среди выгоревшей на солнце травы и тогда

становится совершенно незаметной благодаря покровительственной окраске

оперения. Дрофы - всеядные птицы: они поедают листья, семена и побеги растений,

а также жуков, саранчу, ящериц, мелких мышевидных грызунов. Птенцы питаются

преимущественно насекомыми. В случае опасности самка притворяется раненой и

отвлекает внимание врага от птенцов, отбегая в сторону и волоча крылья. Птенцы

при этом затаиваются на земле.

5) Птицы леса

- самая многочисленная группа. У ее представителей существуют различные формы

связи с лесной средой.

Различают 3 группы:

а) древесные

птицы, лазающие по деревьям. Кормятся и устраивают гнезда на деревьях, имеют

короткие, но сильные ноги, долотообразный тонкий и длинный или загнутый

вовнутрь клюв (попугаи). По характеру питания могут быть и зерноядные и

насекомоядные: дятлы (отряд дятлы), чечетка, чиж, щегол, поползни, клесты,

дубоносы (отряд воробьиные);

б) Группа

лесных птиц. Гнездятся на деревьях или в зарослях кустарников, а добычу ловят в

воздухе: пустельга, ястреб, кобчики (отряд дневные хищники), обыкновенная

кукушка (отряд кукушки), поедающая вредных мохнатых гусениц, обыкновенный

козодой (отряд козодои), сыч, неясыть, сипуха (отряд совы);

в) Группа

лесных птиц, гнездящихся только на земле. Корм добывают и на земле и на

деревьях. Эти многочисленные представители отряда куриных (фазан, тетерев,

глухарь, рябчики и другие) составляют предмет промысла.

Роль

птиц в природе и их значение в жизни человека

Ни одна птица

не может быть абсолютно вредной или полезной. Они также, как и другие животные,

могут быть вредными или полезными в определенных обстоятельствах и в

определенное время. Например, грачи летом питаются насекомыми и их личинками (майский

жук, клоп-черепашка, гусеницы лугового мотылька и долгоносиков и другие).

Однако весной они могут выклевывать высеянные семена злаков и огородных

культур, а осенью портят кукурузу и подсолнечник, дыни и арбузы и так далее.

Розовый скворец считается очень полезной птицей, так как основной корм его -

саранча и другие прямокрылые, но летом и осенью стаи розовых скворцов могут

поедать в садах сочные плоды (вишни, шелковицы, винограда) и этим причиняют

существенный вред. Полевой воробей и другие зерноядные птицы питаются семенами

культурных растений, однако своих птенцов они выкармливают насекомыми, среди

которых много вредителей. Кукушки, питаясь вредителями леса, могут подавить

вспышку их размножения, в то же время, подкладывая яйца в гнезда насекомоядных

птиц (славки, конька, горихвостки, трясогузки и другие), они вызывают гибель

части их выводков. Ястреб-тетеревятник, полезный в дикой природе, как

большинство хищников, поселившись вблизи населенного пункта, может уничтожать

домашнюю птицу.

Все эти примеры

говорят о том, что одна и та же птица в разных условиях может быть и полезной и

вредной. Тем не менее, подавляющее большинство можно считать полезными.

Особенно ценны такие птицы, как дневные хищники, совы, многие воробьиные.

Многие птицы имеют важное значение для человека с экономической точки зрения, к

ним относятся промысловые и охотничьи виды, многочисленные породы домашней

птицы.

Привлечение и

охрана птиц — самый дешевый и эффективный метод борьбы с

вредителями сада. Надежные помощники садовода в борьбе с вредителями плодовых и

ягодных культур — ласточки, скворцы, синицы, мухоловки, горихвостки,

трясогузки, поползни, пищухи и другие мелкие насекомоядные птицы. Особенно

много насекомых уничтожают птицы во время выкармливания птенцов. Не только

насекомоядные, но и большинство зерноядных птиц (воробьи, овсянки, чижи, щеглы)

выкармливают своих птенцов насекомыми, собирая их на ветвях и стволах деревьев,

ловят на лету и на почве.

| ЗНАЧЕНИЕ ПТИЦ |

| В

ПРИРОДЕ: |

ДЛЯ

ЧЕЛОВЕКА: |

|

1. Ограничивают

рост растений.

2. Птицы - одно

из важных компонентов живой природы.

3. Их роль в

круговороте веществ велика.

4. Содействует

опылению цветковых растений.

5. Способствует

распространению плодов и семян, а следовательно, и расселению растений.

6. Являются

санитарами планеты - истребляют больных и ослабленных животных.

7. Ограничивают

численность других животных (беспозвоночных, грызунов)

8. Служат

кормами для других животных (птиц, пресмыкающихся, млекопитающих).

|

1. Ограничивают

численность насекомых-вредитилей и мышевид-ных грызунов (насекомоядные и

хищные птицы).

2. Привлечение

птиц к реализации биологического способа защиты культурных растений.

3. Промысловые

и домашние птицы - поставщики мяса, пуха, яиц.

4. Птичий помет

- ценное органическое удобрение.

5. Эстетическое

и научное значение.

|

|

Значение птиц

в природе и для человека многообразно: опыление растений и распространение их

семян и плодов (и таким образом регуляция численности) насекомых, паукообразных,

грызунов и других, некоторые птицы вредят садам, посевам зерновых. Птицы

издавна служат предметом охоты, ряд видов одомашнен. Некоторые птицы переносят возбудителей

инфекций. Велико эстетическое значение птиц, оживляющих своим присутствием и

пением лесам и парки. Птицы являются обязательным компонентом любого

биогеоценоза. Птицы являются источником продуктов питания.

С появлением

реактивных скоростных самолетов участились случаи столкновения их с птицами,

иногда приводящие к серьезным авариям. Это ущерб предотвращается отпугиванием

птиц из района аэродромов и выбором трасс полетов в обход мест сезонных

концентраций птиц.

Сейчас

численность очень многих видов сильно сократилась, и они могут исчезнуть

совсем, если человек не будет их активно охранять.

Используемая литература

1) Жизнь животных.

Энциклопедия в 6-ти томах. Т-5. Птицы. Под ред. проф. Н.А. Гладкова, А.В. Михеева.

М.: «Просвещение», 1970. – 612 с.

2) Биология:

Справ. материалы. Учеб. пособие для учащихся / Д.И. Трайтак, Н.И. Клинковская,

В.А. Карьенов, С.И. Балуев; Под ред. Д.И. Трайтака. – М.: «Просвещение», 1983.

208 с.

3)

Энциклопедический словарь юного биолога / Сост. М.Е. Аспиз. – М.: «Педагогика»,

1986. – 352 с.

4) Ковшарь А.Ф.

Певчие птицы. – Алма-Ата: «Кайнар», 1983. – 280 с.

5) Ковшарь А.Ф.

Мир птиц Казахстана. – Алма-Ата: «Мектеп», 1988. – 272 с.

6) Детская

энциклопедия в 12-ти томах. Гл. ред. А.И. Маркушевич. Т-4. Растения и животные.

Науч. ред. тома: Банников А.Г., Генкель П.А. –М.: «Педагогика», 1973. – 448 с.

7)

Энциклопедический словарь юного натуралиста / Сост. А.Г. Рогожин. – М.:

«Педагогика», 1981. – 406 с.

8)

Биологический энциклопедический словарь / Гл. ред. М.С. Гиляров; Редкол.: А.А.

Баев, Г.Г. Винберг, Г.А. Заварин идр. – М.: «Сов. энциклопедия», 1986. – 831 с.

9) Белякова

Г.А. и др. Биология: Справочник для старшеклассников и абитуриентов. – М.:

«ЭКСМО-Пресс», 2000. – 352 с.

10) Наумов

Н.П., Карташев Н.Н. Зоология позвоночных. – Ч. 2. – Пресмыкающиеся, птицы,

млекопитающие: Учебник для биолог. Спец. ун-тов. – М.: «Высшая школа», 1979.

272 с.

|